※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

保護したばかりの野良猫や人馴れしていない猫を、トラブル無く室内生活に慣れてもらうまでのステップを、どこよりも詳しく解説していきます。

これらの事が理解できます↓

・ケージの必要性、設置場所、ケージに準備する猫用品

・夜鳴き対策

・ケージ猫との接し方、人馴れ修行

・先住猫との対面

・ケージ卒業の時期・タイミング

・ケージ卒業後の人馴れ修行

目次

【野良猫を保護】室内飼いに慣れるまで ケージの準備

ケージの必要性

猫は、環境の変化がとても苦手。

ストレスにならないよう、狭くて落ち着ける場所をホームにしながら、新しい場所や人に時間をかけて少しずつ慣れてもらうことが大事になります。

ベッドやソファー下、押入れなどの暗く手が届かない場所に籠ってしまうと、猫の様子が分かりづらく人馴れもなかなか進まないので、ケージは必ず必要になります。

ケージで過ごしてくれれば、ごはんやトイレの様子をしっかり確認することができ、医療ケアや通院もしやすく、人馴れのスキンシップもしやすいです。

併せて読みたい↘

ケージの設置場所

ケージの設置場所は、猫の性格や先住猫の有無によって変わってきます。

● 臆病で、環境の変化に弱い

→ 人の出入りが少なく、静かな部屋

● 比較的人に慣れ、好奇心旺盛

→ 人の気配がある、リビングなどの片隅(テレビの横や出入り口は避る)

● 先住ペットがいる

→ 隔離部屋を用意

先住ペットがいる場合は、感染症予防のためにも、検査・駆虫・ワクチンなどを終えるまでは完全に部屋を分けておけると安心です。

併せて読みたい↘

ケージに準備する猫用品

コンパクト設計のケージも増えていますが、ケージ生活が数週間続くことを想定し、ゆったりサイズで2段以上あるケージを選びます。

扉が手前に開閉するタイプは、猫が隙間をこじ開けて脱走することがあるためスライド開閉が安心。

こちらのケージは、保護猫活動者に人気の安心安全設計。縦横に拡張できるのも便利です。

トイレは、オープンタイプがサッと引き出して掃除がしやすいです。ドームタイプは、トイレの中に引き籠もる猫もいるので避けておきましょう。

猫砂は、猫の状況によって選んでください。

● 保護したばかり・粗相が心配な猫

→ 外の砂に近い鉱物系猫砂は、トイレの失敗が少ない

鉱物系は、粉塵が舞いやすく体への影響も心配なので、粉塵が舞いづらい鉱物系猫砂を選ぶことも大切。粗相の心配が無くなった頃に、他の猫砂へ切り替えるのが最も安心な方法です。

● 粗相の心配が無い猫

→ お好きな猫砂を選んで大丈夫です。何を選んだら良いか分からない方にはこちらが扱いやすくオススメ。

給水器は、ひっくり返されないようなケージ固定タイプが、省スペースで使えて便利です。

破壊されない隠れられる場所

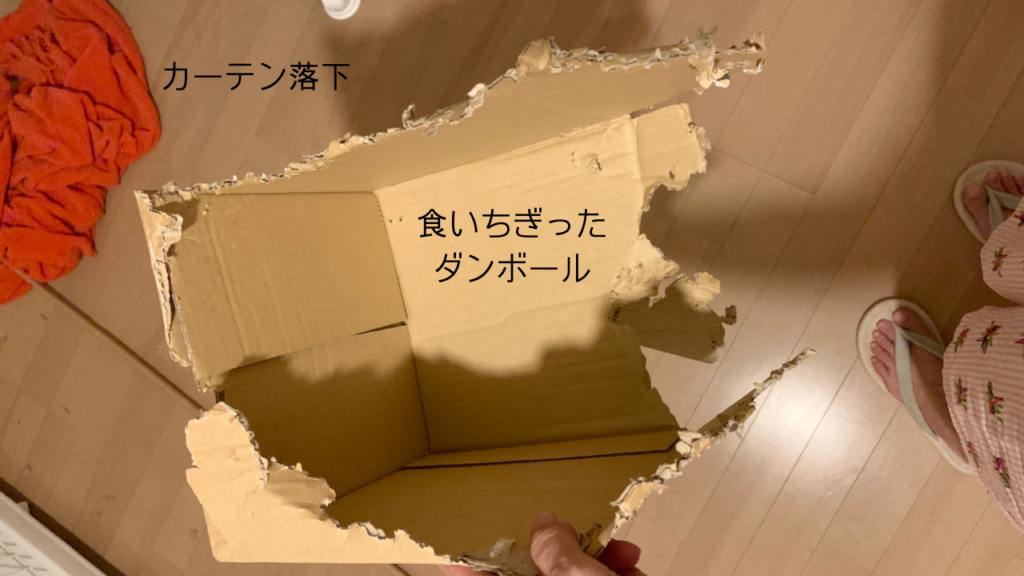

保護直後の不安な時期は、ストレスから何でも齧ってしまいがち。

人が寝静まった深夜にやることが多いので、布やダンボール製などの食いちぎられてしまう素材はケージの中はもちろん、ケージから猫が手を伸ばした範囲内に置かないように注意します。(カーテンも要注意)

また、猫が安心できるようにとケージ全体をシーツなどで覆う方法が広まっていますが、中に引きずり込んでビリビリに破いたり誤食するリスクもあります。

お勧めは、猫がほどよく身を隠すことができるスペースをケージに用意します。

ドームタイプで出入り口が狭いと、中に居ることが安全すぎて引き篭もりに拍車がかかることも・・

また、安全地帯(ドーム内)と外界(ドーム外)がキッチリ分断されてしまうので、コミュニケーションをとろうとしても小さな入口からニョキッと何かが入ってくることをひどく怖がり、猫パンチや威嚇がエスカレートしてしまいます。

屋根のないオープンタイプでも(画像左)、体の側面が覆われていれば程よく安心できますし、猫の顔色や状況が分かりやすくコミュニケーションも取りやすいです。

画像のベッドは、季節や猫の人慣れ度に合わせて調整でき便利です。

布製では誤食の心配がある猫には、籠やプラスチック素材を選んでください。。

併せて読みたい↘

【野良猫を保護】室内飼いに慣れるまで 夜鳴き対策

「夜鳴きする」と心得る

新しい環境に慣れるまでは、ほとんどの猫が夜鳴きをします。

夜鳴きする原因

① 新しい環境や人が怖い・不安

② 元いた場所(外)のテリトリーを見回りたい・仲良しの猫や人に会いたい

鳴き方・頻度・期間は猫によってさまざま。近隣に響き渡るほどのボリュームで、寝ずに数時間鳴き続けてしまう猫も多いです。

また、猫の夜鳴きを止める方法はありませんが、夜鳴きの原因が解消されることで必ずいつかおさまります。

原因②を叶えてあげることはできませんが、元いた場所(外)への執着は時間とともに減り、原因①は人馴れすることで解消します。

1ヶ月経っても夜鳴きが減らない、または増しているようなら、ケージの場所を少し移動させるか(窓から離す、または窓辺に置くなど)、ケージの扉を開けて1部屋だけ自由に動けるようにして(脱走防止対策や危険がないように部屋を整えてから)、変化をみます。

暫くは夜鳴きがおさまっても再開してしまうことが多いですが、ごく稀にパタリとおさまるケースもあるので試してみてください。

近隣への挨拶

夜鳴きはする前提で、事前にご近所さんに挨拶をしておきます。

夜鳴きは上へ、高い場所から飛び降りたときの音は下へ響くので、集合住宅では「両隣と上下」の方にご挨拶しておけると安心です。

「猫を迎え入れたので、鳴き声や足音でしばらくご迷惑をおかけするかもしれません・・・」と挨拶をしておくことで、本当にうるさくても苦情になりにくいです。

ご挨拶を省いたことで、苦情を恐れてどうにか夜鳴きを止めさせようと飼い主さんまでストレスを抱えるケースもありますから、事前にできる備えをしておきましょう。

部屋の防音対策

ものすごい夜鳴きがはじまってしまったら、音漏れが比較的少ない部屋にケージを移動できないか検討します。

・お隣に接しない部屋

・窓が少ない部屋

気休め程度の効果ですが、防音効果のあるカーテンやシートで窓対策をしたり、小窓であればダンボールやクッションを利用した手作りの防音対策もできます。

【野良猫を保護】室内飼いに慣れるまで ケージ猫との接し方・人馴れ

ケージを開けるときの注意点

猫のお世話をする際、ケージから脱出されないように充分に気をつけ、ドアや窓は念のために必ず閉めておきましょう。

(ケージ脱出 → 開いていた窓の網戸を突き破り外へ脱走 → 目の前で車で跳ねられた、という悲しい事故も実際におきています。)

凶暴な猫には、防御用にグローブをはめておくと安心ですが、闘犬用などの本皮手袋は興奮させてしまい逆効果なので注意してください。

5日で「ご飯・おしっこ・うんち」3点クリア

はじめの2~3日は、ご飯を食べられないほど緊張してしまう猫は多いです。

ウェットフードや「ちゅ~る」などをメインにし、栄養バランスよりも食べてもらうことを優先。3日間で一口でも良いので何か食べてもらえるように工夫します。

人がジッと見ていたり同室に居ると食べないので、ケージ部屋への出入りは必要最小限にし、猫に危険が無いかを時おり確認するに留めます。

飼い主が寝静まった時間帯に、ご飯やトイレを済ませることができていれば充分です。

4~5日一切飲まず食わずだと危険になってくるので、動物病院から指示をもらえるように準備をしておきます。

頑なに食べなかった猫も、空腹の限界により4日目くらいで大抵食べ始めてくれます。保護から5日以内に「ご飯・おしっこ・うんち」の3点がクリアできれば一先ず合格です。

ケージ期間中に人馴れを頑張る

「ご飯・おしっこ・うんち」 がクリアでき、夜鳴きが少し落ち着いてきたら、ようやく人馴れに向き合える段階です。

おやつやオモチャを使って、人馴れスキンシップをはじめていきます。

限られた空間で人に向き合うしかないケージ時期は、人馴れスキンシップがしやすいので、毎日1時間くらいは猫と向き合う時間をつくれると良いです。

「おやつ」で人馴れ

手から口元までの距離があるスティックタイプなら(ペースト)、人馴れしていない猫も怖がらずに食べやすいです。

スティックを近づける時は、猫より下の方向からゆっくりスローモーションで近づけます。

それでも怖がるなら、ケージの扉は開けずに、柵の間からスティックを差し込んでみてください。

美味しさのあまりノリノリで食べやすく、指先が猫の口元に近づいても「そのまま指をペロペロ舐めてくれた!」なんて嬉しいこともおこりやすいです。

指先にペーストを付ける「指ちゅ~る」や、あいている指で顎下をナデナデしてみることにもチャレンジしてみてください。

「オモチャ」で人馴れ

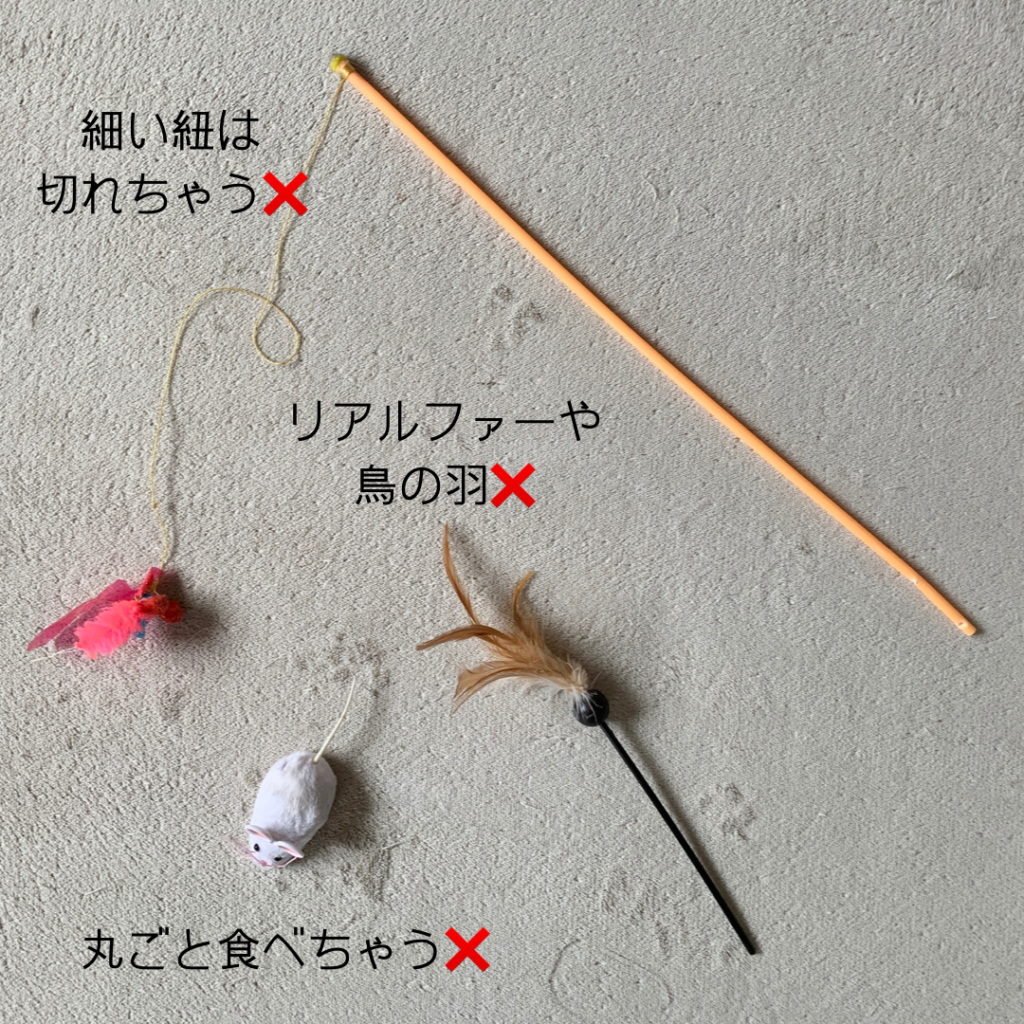

「オモチャで遊ぶ」という経験がない猫は、オモチャへの反応が鈍かったり、逆に獲物と勘違いして野性的に飛びかかってくる子も・・。

オモチャを誤食されてしまった場合、触れない猫の口をこじ開けてオモチャを引っ張り出すことは難しいので、鳥の羽根やリアルファー、切れやすい紐や、部品がいろいろ付いたオモチャは避け、破壊されにくいオモチャを選びます。

また、遊び終わったら置きっぱなしにせず、必ず手の届かない場所に片付けます。

ケージ生活は、運動不足や退屈によるストレスも心配なので、日に何度か遊ぶ時間を作るようにしましょう。

「伸びる孫の手」で人馴れ

人を怖がる猫も、顔周りなら触らせてくれやすいです。

まずは、オモチャの棒や「伸びる孫の手」を使い、顔周りのナデナデにチャレンジしてみます。

毎日やっていくことで少しずつ慣れていき、次第に手で触ることもできるようになります。

飼い主さんのちょっとした動作が猫を怖がらせていることもあります。ご自身ではなかなか気づきにくいので、不安がある方は「オンライン相談」をご利用ください。

併せて読みたい↘

【野良猫を保護】室内飼いに慣れるまで 先住猫との対面

先住猫がいる場合は、とにもかくにも先住猫を最優先に配慮します。

飼い主さんの愛情や時間を新入り猫に奪われたように感じ、ヤキモチから新入り猫を攻撃をしたり、ショックで塞ぎ込んでしまうケースはとても多いです。

ご家族で分担するなどし、先住猫とのスキンシップ時間が減ることのようなうにやっていきましょう。

対面前に匂いの交換

新入り猫と部屋を分けていても、別の空間に猫がいることを匂いや気配で察知します。

上述した「ご飯・おしっこ・うんち」の3点がクリアし夜鳴きが落ち着いたら、お互いの匂いがついている愛用品(爪とぎがオススメ)を交換してみましょう。

猫は匂いで相手の猫がどういうヤツなのか(性別・年齢・性格など)判断するので、対面前に相手猫の情報を与えておくことで、少しは安心できます。

ケージ越しの対面

新入り猫から先住猫への感染リスクが無くなったら(ノミダニ・猫風邪)、ケージ部屋に先住猫を招いてケージ越しの対面を始めていきます。

どちらかが酷く怯えたりケージ越しに激しい猫パンチをするようなら対面を中断し、翌日にまたトライします。

毎日繰り返しているうちに、少しずつ相手を許容できるようになります。

ケージ越しに、ご飯・おやつ・遊び・スキンシップなど、楽しいと思えることを一緒にすることがポイントです。

併せて読みたい↘

【野良猫を保護】室内飼いに慣れるまで ケージ卒業

ケージから出すタイミング

ケージから出すタイミングは以下がクリアしたかで判断しますが、猫の性格やご家庭の事情で前倒しにすることもあるでしょう。

✔人を怖がらなくなり触れるようになった

✔初期に必要な医療ケアが一通り済んだ(ケージにいれば捕まえやすい)

✔先住猫とケージ越しに威嚇しなくなった(隔てるものがケージしかない場合)

運動不足や退屈さを考えると、ケージ生活は1~3ヶ月くらいが限界と考え(猫の性格にもよる)、人馴れや先住猫との対面ステップを早めにすすめていきましょう。

自由に動けるエリア・時間を徐々に増やす

まずは、ケージが置いてある一部屋から慣れてもらいます。

ケージの扉を開けておき、自由にケージを出入りできるようにしておきますが、ケージ内でのトイレやご飯の習慣はそのままにしておくことで、時間を区切ってケージ内での人馴れスキンシップを継続できるとベストです。

ケージに戻る習慣があれば、通院時や爪切りでも捕まえやすいので、「猫にとって安心できる場所」と認識してもらえるようにします。

ケージ部屋で過ごすことに慣れたら、隣の部屋(または廊下)まで慣れてもうら・・・を繰り返し、自由に動けるエリアを少しずつ増やしていきます。

危険なモノを片付ける

猫が自由に動けるエリアは、危険がないように予め対策をしておきます。

・家具の転倒防止

・高い場所にある重たいものなどを下へ移動

・観葉植物・香水・アロマなど猫に毒なモノを撤去

・紐状のものや小さな雑貨など、誤飲の可能性のあるモノをしまう

・コードのイタズラ防止に配線BOXや配線カバーなどを使う

・玄関と窓の脱走防止対策

・ガスコンロのロックをする(ジャンプした際に後ろ足を引っ掛け点火してしまう)

・包丁などシンクに出しっぱなしにしない

家の中には猫に危険なモノで溢れていることが学べる、オススメの書籍です。

ケージ卒業後も便利に使えるケージ

ケージを完全に卒業した後も、便利に使えます。

内側にハンモックを吊るせば遊具になるし、屋根部分にマットを敷けばお昼寝もできるキャットウォークに。

大地震で猫がパニックになったときも、ケージに逃げる習慣があればパッと捕まえて同行避難しやすく、被災生活時も割れた窓から脱走されないようシェルターとして使えます。

ケージ卒業後の人馴れ

ケージでは触らせてくれた猫も、ケージから自由になった途端、逃げ放題で触れなくなりがちです。

家庭内野良にならないよう室内環境を整え、猫の方から寄ってきてもらえるようなスキンシップを取り入れていきます。

詳しくはこちら↘

最後に

猫が新しい環境に慣れるまでは、思いもよらぬトラブルが発生しがちです。

予めトラブルを避けられるような一般的な流れや向き合い方を「ガイド」としてまとめましたが、厳密には猫の性格や住環境によって然るべき対応は変わってきます。

室内環境やご家族の接し方が、トラブルを招いていることも多いのです。

オンラインで猫の様子や室内環境を拝見し、あなたの猫さんに合ったステップのご提案や、改善アドバイスをしています。

✔人馴れの向き合い方に自信がない

✔ケージから出すタイミングが分からない

✔先住猫との対面はどうやるべきか不安

野良猫の保護は、やり方さえ分かれば誰にでもできます。

飼い猫にするのであれば①②④、里親を探すのであれば⑤⑥が加わり、自宅で保護できない場合は③が加わります。

今回は、④を解説しました。

① 捕獲

② 医療ケア

③ 一時預かりを探す

④ 猫のお世話・家猫化訓練

⑤ 里親募集

⑥ 譲渡

ガイドを読んだ上で分からないことがあったり、あなたに合ったアドバイスが必要な方は、個別相談サービスをご利用ください。

猫を幸せにするアドバイザーとして、飼育トラブル・室内環境・保護活動・商品やプロジェクトのアドバイスや監修を行っています。保護猫シェルターの運営を経て、シェルターを持たない保護猫活動「AHAHA」を運営。(譲渡猫200、猫トラブル改善2,000以上)

資格:キャットライフアドバイザー/猫との住まいアドバイザー/ペット共生住宅管理士/犬猫行動アナリスト/愛玩動物飼養管理士2級 他