保護したい野良猫を捕まえるための準備・流れ・コツを、どこよりも詳しく解説していきます。

これらの事が理解できます↓

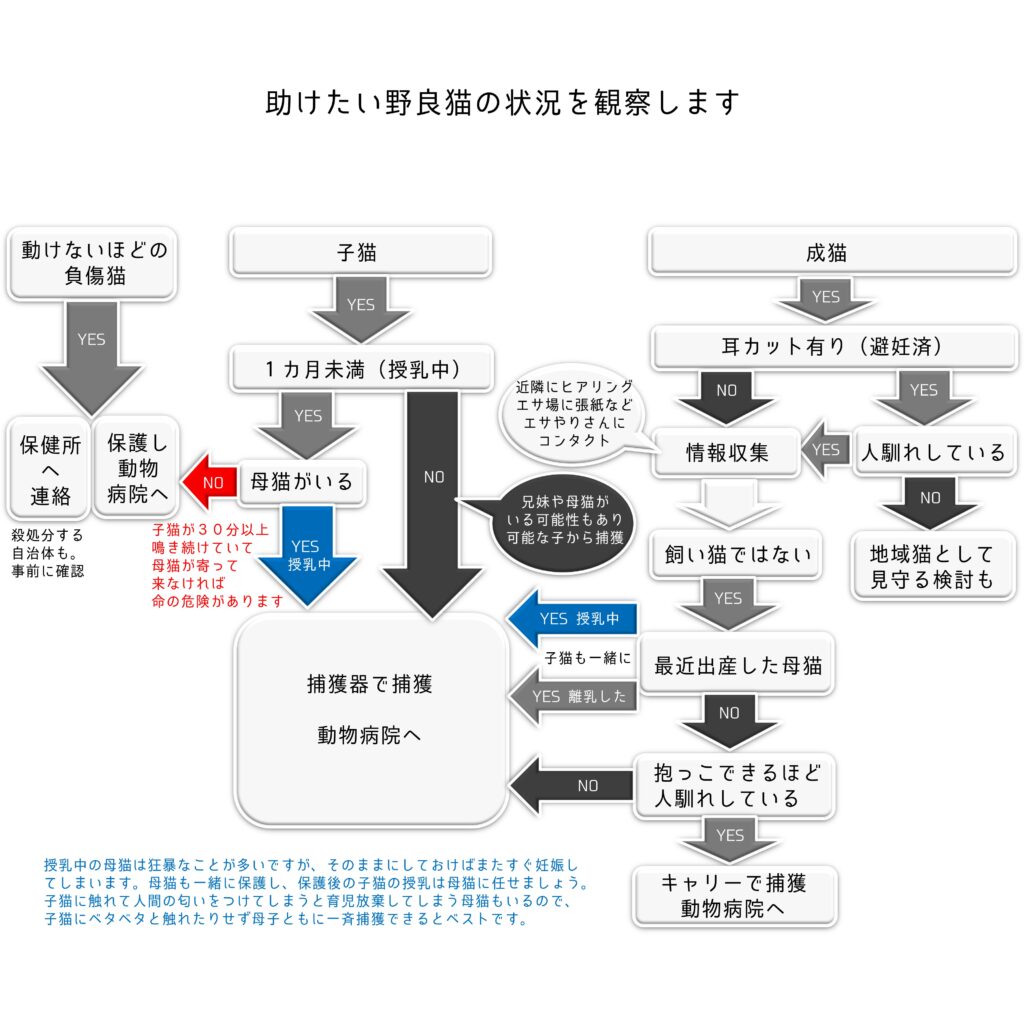

✔ 野良猫を観察して状況を判断

✔ 野良猫の情報収集

✔ 捕獲方法を検討(キャリーバッグ/ケージ/捕獲器)

✔ 捕獲器の準備、設置場所、タイミング

✔ 捕獲用ごはん

【野良猫を保護】野良猫を観察して状況を判断

野良猫の状況によって対応が変わってくるので、まずは野良猫をよく観察します。

上のフローチャートの内容を、詳しく解説していきます。

◆動けないほど負傷している

猫が動けないほど負傷してたら、緊急保護が必要です。

保健所に連絡するか、ご自身で動物病院へ連れていきます。

→ 保健所に連絡

保健所は、負傷猫であれば捕獲・処置・収容してくれるケースが多いですが、「〇〇動物愛護センター」という名称がついていてもいわゆる保健所ですので、命の期限がある可能性があります。

市区町村ごとに対応は様々なので、問い合わせの際には必ず確認してみてください。

→ ご自身で動物病院へ連れて行く

キャリーバッグをすぐに用意できない場合は、手持ちのバッグ・布・衣類などを使って猫に負担がかからない体勢で、動物病院まで搬送します。

◆1ヶ月未満の子猫(手のひらサイズ)

手のひらサイズの子猫は、母猫がいないと生きていけません。

近くに母猫や兄妹猫がいないか、子猫がどんな状態かをよく観察します。

→ 近くに母猫がいない

子猫がぐったりしていたり、30分以上鳴いているのに母猫が現れない場合は(人間がいて近づけない・・とならないよう少し離れた場所で見守ります)、子猫の命が危険なので緊急保護が必要です。

冬場は、体温が下がらないよう全身を温めながら(カイロ・ホット飲料などをコンビニで調達)、動物病院へ連れて行きます。

→ 近くに母猫や兄妹猫がいる

授乳中の子猫の場合は、近くに母猫や兄妹猫がいるはずなので探し、できれば親子まるごと保護します。

母猫をそのままにしておくと次から次へと子供を産んでしまいますし、子猫だけを保護すれば数時間おきにミルクをあげる必要がありとても大変。また、子猫の社会化のためにも生後3ヶ月くらいまでは母猫・兄妹猫とは離さないほうが良いです。

親子猫をまるごと捕獲する場合は、普段から親子猫がいる辺りで1段ケージを設置できる場所を探します。公道は常に見張る必要があるため、ケージ設置の許可が得られる私有地にご飯で誘導し、ケージ内でご飯を食べたり寛いだりできるようにやってみます。

続いて、親子猫がケージ内でご飯を食べたり寛いでいるときに、ケージにそっと近づき側にいることに慣れてもらい、頃合いを見計らって扉を閉めます。

母猫が警戒している場合は、ケージに近づくこともできないので、ケージの扉に長い紐を結んでおき、物陰から紐を引っ張り扉を閉めます。ただ、扉が閉まる気配を察知すれば、体当たりし脱走されてしまうので、難易度は高いかもしれません。

親子まとめての捕獲が難しい場合は、母猫が子猫から離れている間に子猫を先に捕獲。母猫は追って捕獲器を使って捕まえます。

子猫に触れて保護しないでいると、人間の匂いがついた子猫を育児放棄をする母猫もいるので気をつけて。

◆成猫

成猫の場合は、耳カットがあるか、人馴れはしているか、飼い猫ではないかをよく観察し、情報収集をはじめます。

→ 耳カット有り

避妊・去勢済みの証「耳カット」がされている場合は、餌やりさんがいる可能性が高いです。

餌やりさんが見つからず、人馴れが難しそうな猫の場合は、ご飯やお水・健康管理をしながら地域猫として見守っていくという選択肢も。

人慣れしていない猫も、時間をかければ人馴れする猫がほとんどなので、できることなら保護してあげたいですね。

→ 耳カット無し

「耳カット」がされてない生後6ヶ月を過ぎた猫は、避妊・去勢手術をしなければ、凄まじい繁殖力であっという間に増えてしまいますから、早めに捕獲します。

餌やりさんの情報や協力があると捕獲がスムーズです。

また、授乳中の子猫がいる母猫をあやまって捕獲してしまうと子猫たちは生きていけないので、猫の行動範囲や状況はできるだけ観察しておきましょう。

【野良猫を保護】野良猫の情報収集

一見野良猫のように見えても、外を自由に出歩ける家猫のこともあります。あやまって捕獲し、医療ケアを行ったり譲渡してしまわないためにも、必ず情報収集からはじめていきましょう。

また、捕獲をするには、餌やりさんやご近所の情報・協力があるとスムーズです。

訪問・声掛け

猫がよく出入りしている家があれば、訪問して猫のことを訪ねてみましょう。

猫が頻繁に出入りしている家では、お水やご飯を与えている可能性が高いです。

ポスティング・張り紙・回覧板・掲示板

上記の方法で情報が得られなければ、チラシを作りご近所にポスティングしていきます。

野良猫のテリトリーは広いため(雄猫は直径1~5Kmほど)、まずは猫をよく見かけるエリアをメインにポスティングします。

餌場があれば、目立つ場所に一時的に張り紙をしたり、回覧板や掲示板を活用してみましょう。

チラシ作成

チラシは、パッと見て分かりやすい内容と、猫の写真は大きく載せ、連絡先も忘れずに入れておきます。

また、猫嫌いな人からも協力を得られやすい文面に配慮します。

例えば

「 猫の繁殖力は凄まじく放っておくとあっという間に増え、糞尿被害も大きくなります。早めに猫を捕獲・不妊手術をし里親を探しますので(全てこちらで対応)、写真の猫についてご存知の方はご連絡ください。」

【野良猫を保護】捕獲方法を検討

猫の状況から、ベストな捕獲方法を検討します。

◆捕獲方法

✔ キャリーバッグ・・・抱っこできるほど人馴れしている/子猫

✔ 一段ケージ・・・いつも同じ場所でご飯を食べる/親子猫まるごと保護/捕獲に時間をかけられる

✔ 捕獲器・・・警戒心が強い/捕獲を急ぐ

(「タモ」はハードルが高いのでオススメしません)

抱っこできるほど人馴れしている野良猫は少ないので、ほぼ「ケージ」「捕獲器」の2択になるかと思います。

捕獲器は、踏み板を猫が踏んで扉が閉まる仕組みですが、そのとき尻尾を挟むなどのリスクもあるため、捕獲に日数をかけられるならば「ケージ」→「捕獲器」の順で試してみてください。

キャリーバッグで捕獲

猫が餌やりさんに慣れている場合は、餌やりさんに協力してもらいキャリーバッグで捕まえます。

抱っこできるほど慣れている猫でも、キャリーに無理やり入れられるときに暴れる可能性があるので、先にご飯やおやつをキャリーバッグの奥に置き、自ら入るか試してみてください。

ケージで捕獲

比較的人に馴れている猫や、毎日同じ場所でご飯をもらっている猫は、ケージで捕獲します。

一段ケージを餌場に設置し、ご飯の置き場所を何日かかけてケージの中に移動させていきます。

ケージの側にいても、警戒することなくケージの中でご飯が食べられるようになったら、頃合いを見計らって扉を閉めます。

捕獲器で捕獲

人馴れしていない猫や、捕獲を急ぐ場合には、捕獲器で捕まえます。

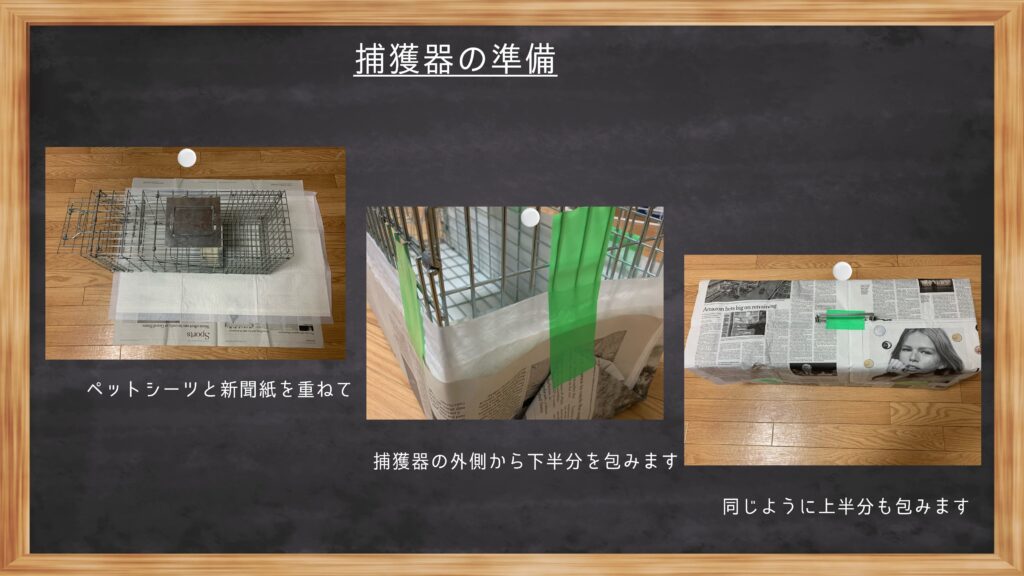

捕獲器の準備

捕獲器は、行政・動物病院・保護団体などで貸してくれるところもあるので問い合わせてみましょう。

借りる際に、捕獲器の使い方のレクチャーを受けておきます。

体重調整できる捕獲器もありますが、1Kg未満は踏み板が反応しない可能性もあるので子猫は注意が必要です。

また、 捕獲したい猫が複数頭いる場合には、捕獲器を数台用意して一気に捕獲できるとベスト。

猫は見て学習してしまうので、1頭ずつ順番に捕獲しているうちに、後半の猫はかなり捕獲しづらくなってしまいます。

猫は暗くて狭い場所を好むので、捕獲器の周囲を新聞紙などで覆い、猫がつい入りたくなる工夫を。

また、排泄した時に取り替えやすく、猫の体を冷やさないよう、ペットシーツは捕獲器の外側から包みます。

踏板の感触が苦手な子も多いので、内側は踏板を隠すように新聞紙を敷きます。タオルなど厚手のものは、繊細な踏板が作動しない可能性があります。

捕獲器の設置場所

猫が普段からご飯を食べている場所に捕獲器を設置します。

公道への設置は、常に見張っている必要があるため (連れ去り・虐待の危険があるため公道での捕獲器の放置は禁止) 、できれば私有地の方に許可を得て、餌場少しずつ移動させ捕獲器を設置します。

ご飯を食べている場所が分からなければ、猫がよく出没する(見かける)場所で、猫がつい捕獲器に入ってくれそうな人目につかない設置場所を探します。

✔ 人通りが少ない、隅の方、平坦な場所

✔ 公道の場合、少し離れた場所から猫が入ったか確認できる

猫は、日中は人目につかないところでひっそりと過ごしますが、深夜から明け方にかけて行動的になるので捕獲器にもかかりやすいです。

【野良猫を保護】捕獲のタイミング

捕獲は、猫が空腹でないと成功しません。

餌場はできる限り全て把握し、捕獲器を設置する1日前から餌やりを止めてもらうよう協力を仰ぎます。

とてもお腹が空いていたり警戒心がない猫は、設置してすぐに捕獲できることもありますが、警戒心が強い猫は何日かかけてケージや捕獲器に慣れてもらう必要があります。

捕獲器の踏み板が作動しないよう扉を紐で縛り、ごはんを置く位置を数日かけて捕獲器の奥に移動させていきます。

また、捕獲器に他の猫が入ってしまわないよう、捕獲実施日には飼い猫を外に出さないようご近所へアナウンスしておけると安心です。

上記の情報収集で作ったチラシ同様に、「捕獲実施期間のご案内」をポスティングや掲示で知らせておくことで、『不審者がウロウロしてる』『家猫が捕獲器でケガを負った』などのトラブルを避けれれます。

【野良猫を保護】捕獲用のご飯

普段から好きなご飯があればそれを、分からなければ匂いがしやすいご飯を用意し、レンチンして匂いを引き立てます。

◆捕獲用のオススメご飯

✔ ウェットフード

✔ 猫のおやつ(ちゅーる/ささみ/焼きかつお)

✔ 唐揚げ・ししゃも・焼き鯖など(コンビニで売ってるやつ)

「いざ、捕獲!」の際には、踏板をしっかり踏んでもらえるよう捕獲器の一番奥にご飯を設置します。

ヘンゼルとグレーテルのパンくずのように、少し離れた場所から少量を撒き、捕獲器の奥までしっかり誘導するのがポイントです。

捕獲器で捕獲された猫は、暴れたり大声で鳴くので、捕獲器の上から布をかけて猫を落ち着かせます。

動物病院へすぐに連れて行けないときは、隔離できる静かな場所(ガレージ、洗面所など)で数時間であれば捕獲器のまま待機してもらいましょう。

最後に

野良猫の暮らしは過酷です・・

レスキューが必要な野良猫がいたら、捕獲してご自身で飼うか、新しい家族を探してあげてください。

飼い猫にするのであれば①②④、里親を探すのであれば⑤⑥が加わり、自宅で保護できない場合は③が加わります。

今回は、①を解説しました。

① 捕獲

② 医療ケア

③ 一時預かりを探す

④ 猫のお世話・家猫化訓練

⑤ 里親募集

⑥ 譲渡

ガイドを読んだ上で分からないことがあったり、あなたに合ったアドバイスが必要な方は、個別相談サービスをご利用ください。

猫を幸せにするアドバイザーとして、飼育トラブル・室内環境・保護活動・商品やプロジェクトのアドバイスや監修を行っています。保護猫シェルターの運営を経て、シェルターを持たない保護猫活動「AHAHA」を運営。(譲渡猫200、猫トラブル改善2,000以上)

資格:キャットライフアドバイザー/猫との住まいアドバイザー/ペット共生住宅管理士/犬猫行動アナリスト/愛玩動物飼養管理士2級 他