※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

猫をお迎えする際の「ケージ」について、シリーズに分けて解説しています。

今回は、以下について解説します。

✔ ケージ猫が慣れるまで

✔ ケージからフリーにするタイミング

✔ ケージ後の慣らし方

目次

ケージ猫の人馴れ方法

猫をお迎えした際にケージからはじめた方が良い理由の一つに、「人馴れさせやすい」があります。

人を怖がっている状態でケージから出て自由になった猫は、人から距離をとり続け「家庭内野良猫」になってしまいがち・・

逃げ場がなく、人と向き合うしかやるコトがないケージ生活期間は、人馴れ訓練に絶好のチャンスです。

夜鳴きなどが落ち着きパニック期を過ぎたら、「人馴れ訓練」に積極的にチャレンジしてみてください。

遊びで慣らす

オモチャで遊んだ経験が無い元野良猫は、オモチャを怖がったり、逆に狩りのように捕まえて食べようと興奮してしまったり、はじめのうちは上手く遊べない子が多いですが、毎日やっているうちに次第に遊べるようになっていきます。

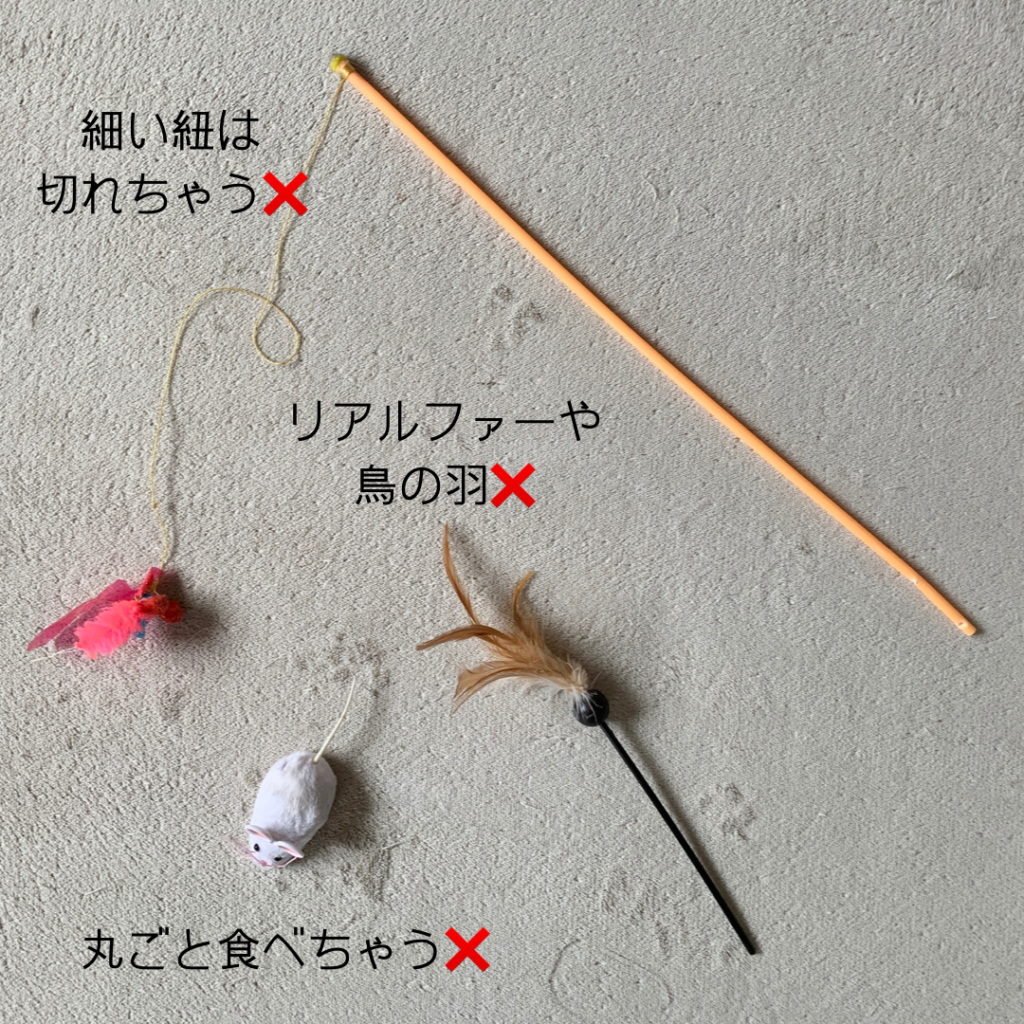

危険なオモチャ

オモチャは誤食のリスクがある・・ということを念頭に置き、オモチャ選びをします。

猫が自発的に遊ぶような持ち手が無いオモチャは、 ケージの中に置きざりにすることになり誤食のリスクがあります。

特に、ネズミの形状をしたオモチャや、鳥の羽がついたタイプは、丸ごと食べてしまう事故が多発しています・・・

獣医さん監修の本「猫が食べると危ない食品・植物・家の中の物図鑑」にも、”販売を中止して欲しいくらい猫のオモチャには危険なものが多い”と書かれています。

室内には、猫にとって危険なもので溢れていることが分かる本です。

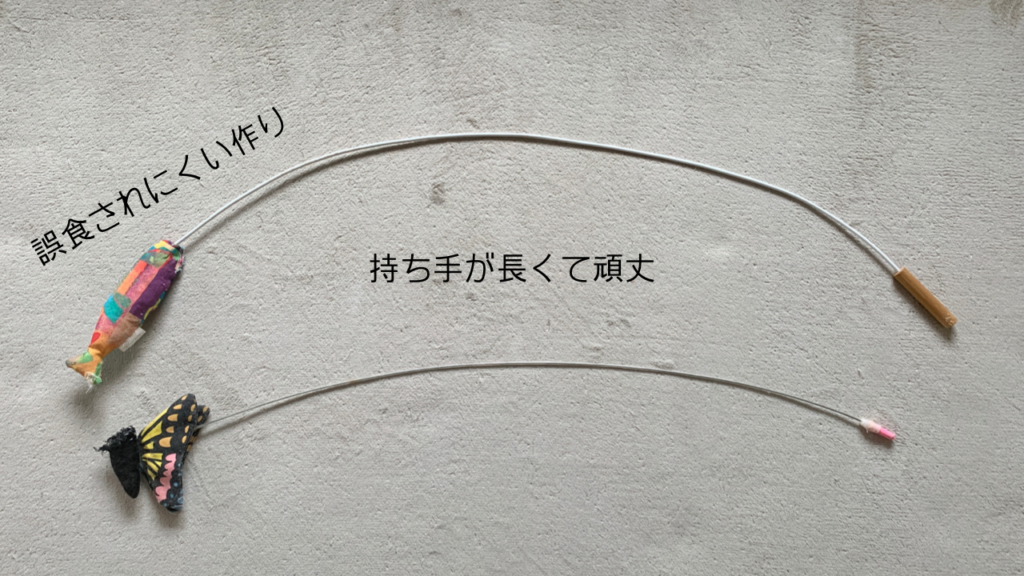

オススメのオモチャ

ケージ生活の猫には、誤食されにく形状で、引っ張って手元にしっかり戻せるタイプがオススメです。

✔ 持ち手がある

✔ リアルファーが使われていない

✔ 破壊されにくい

✔ ボタンや鈴などのパーツが少ない

アメリカでロングセラーとなった「レインボーキャットチャーマー」は、長い紐だけのシンプルな作りですが、いろいろと万能で便利。

持ち手とリボンのジョイントが頑丈なので、ぐいっと引っ張っても着脱しません。

持ち手も含めると170cmほどあるので、人馴れしていない猫とも距離を保って遊べ、多頭飼育でもみんなで一緒に遊ぶこともできます。

シンプルなだけに、猫にとって魅力的に操れるかが試されます(笑)

ケージ猫との遊び方

ケージの猫と遊ぶ際、ケージの隙間から紐を投げ入れたり、上から垂らすようにして遊びます。

毎日やっているうちに猫もコツが掴めてきて、だんだん上手に遊べるようになってきますが、「一向にオモチャに反応しない・・」という場合は、オモチャを振りすぎかもしれません。

猫にとってオモチャは「狩り」なので、見せすぎや動かしすぎては興味を持ってもらえません。ケージの棚板やベッドに隠すようにして、存在を匂わすくらいの方が気になってくれる猫は多いです。

また、猫の狩りは「待ち伏せ」状態の時間がとても長いです。なかなかオモチャをキャッチしてこなくても、オモチャの気配を伺っている様子であれば、充分「狩り遊び」になっています。

おやつで人馴れ

人馴れ修行にぴったりなのは、スティックタイプのペーストおやつ。

固形タイプのおやつは、お皿に出すかケージの隙間から投げ入れることになり、逆に怖がらせてしまうことも・・・

スティックタイプであれば、手に持った状態でケージの隙間から差し込め、猫の口元までにスティックぶん距離があるため、 怖がりな猫でも食べてくれやすいです 。

中身を絞り出すにつれ指先が猫の口元に近づきますが、この時ばかりは「食べたさ」が勝って、距離を縮めやすいです。

指先に乗せたちゅ~るを舐めてもらう「指ちゅ~る」や、空いた指で顎下をそっと撫でるようなこともしやすくなります。

「伸びる孫の手」で人馴れ

人馴れしていない猫には、手を近づけること自体ハードルが高いので、オモチャの持ち手の棒の部分や、伸びる孫の手を使って、顔まわりをナデナデしてみます。

伸びる孫の手なら、猫の人馴れ度に合わせて長さ調整できるのでオススメです。

スティックちゅ~るを怖がる猫には、孫の手の先にちゅ~るを乗せ、距離を保ちながら与えることもできます。

孫の手を使った人馴れ訓練法はこちら

元ボス猫の八べぇさんは、人への警戒心が強く1メートル範囲に近づくことも難しかったですが 、伸びる孫の手を使ったスキンシップを毎日続け、3ヶ月後には直接手でナデナデできるようになりました。

ケージから出すタイミングはいつ?

ケージからフリーにするタイミングは、人を怖がらなくなり、手で触れるようになってからがベストですが、人馴れしていない多くの猫はそこまでできるようになるまでに数ヶ月かかることも・・

ケージ生活が1ヶ月を越えてくると運動不足や退屈からのストレスも心配になってくるので、人馴れしていなくてもケージから出すことも検討するようにします。

また、ケージでは触らせてくれていても、ケージから自由になった途端に、興味関心が他に向かうし逃げ放題になるため、再び距離を置かれてしまいます。

ケージ卒業後の猫の人馴れ

人馴れする前にケージから出すことになった猫は、人の手が届かないような隙間で引き籠もり生活をしがちです。まずは、お部屋の対策から行っておきます。

ケージでご飯を食べる習慣はそのままにしておき、食べている最中にそっと扉を閉めることができれば、これまで通りケージ内でのスキンシップと、ケージ外での新しいスキンシップの両アプローチができます。

ケージ外でのスキンシップは、猫の方から近づいてきてもらえるようなチャレンジを取り入れたいので、両足を前に伸ばして床に座り、オモチャやおやつを足の上に誘導するイメージで操ります。

近づいてきても当分の間は触らないことがポイントです。近づいたり足の上に乗っても「怖いことが起こらない」と分かれば、どんどん距離を縮めてきてくれるようになります。

ケージの猫と仲良くなる方法を紹介しましたが、 どれも毎日続けることが人馴れの一番の近道になります 。

諦めずに続けてさえいれば、小さな変化でも必ずいつかは人馴れしてくれるようになります。

併せて読みたい↓

【猫のトラブル・お悩みSOS「オンラインアドバイス」】

関わってきた猫700頭以上の経験から、あなたの猫さんに合った方法をアドバイスいたします。

● 新しくお迎えした猫さんが、環境や人に慣れるまで

● 怖がり・凶暴・威嚇・夜鳴き猫さんとの向き合い方

● 家庭内野良・引きこもり・触れない猫さんの人馴れ

● 先住猫と新入り猫さんの、会わせ方・不仲問題

● 野良猫の保護から譲渡まで

【猫が猫らしく活き活き暮らせる「室内改善アドバイス」】

猫にとって「お家の中が世界のすべて」です。習性に合った刺激的で退屈しない環境づくりをご提案します。

● 猫さんが使うアイテムの適切な配置

● 安心と刺激が満たされる室内環境

● 猫さんに危険な箇所の対策

● 猫さんが喜ぶ遊び方やタイミング

● ワクワクするごはんやおやつの与え方

猫を幸せにするアドバイザーとして、飼育トラブル・室内環境・保護活動・商品やプロジェクトのアドバイスや監修を行っています。保護猫シェルターの運営を経て、シェルターを持たない保護猫活動「AHAHA」を運営。(譲渡猫200、猫トラブル改善2,000以上)

資格:キャットライフアドバイザー/猫との住まいアドバイザー/ペット共生住宅管理士/犬猫行動アナリスト/愛玩動物飼養管理士2級 他